皆さま、新年明けましておめでとうございます。

このウラナミを書いているのは新年1月14日ですが、波伝説にこのウラナミがアップされる予定の1月20日には、私は北海道旭川で23日間に及ぶスノボー合宿を始めているはずです。途中で友人が合流するかもしれませんが、これだけ長期で雪山に籠るのは初めてのことです。

暫くスノボーのレッスンを受けていなかったので、スノボースクールに入ってもう一度基礎からきっちりと学ぼうとも思っています。

とはいっても、自分はすでに67歳の前期高齢者なので一日に5時間も滑れば十分ですし、午後はウェブ会議などが入ってくるので体力的にはちょうど良いかと思います。

また、旭川から日本海までは車で1時間くらいの距離なので、一応2mmのドライスーツとサーフボードを持参して、サイズが上がってコンディションが良さそうな時には波乗りにもチャレンジしてきてみたいと考えています。

太平洋側の寒流の親潮とは異なり、日本海側は対馬暖流が西から東に流れているために“緯度の割”には海水温は温かいはずで!?、サーフィン中はそれほど寒くはないのではないかと勝手に想像しています。

問題は着替える時で、特に海から上がった後の着替えが上手くできるかがとても心配です。今から想像するだけでビビってしまいますが前向きにチャレンジしてきてみたいと考えています。

話は変わりますが、日ごろ波乗りを楽しんでいるホームポイントの七里ガ浜正面ptでは、これまではサイズが小さくても、またジャンクな風波であっても、トレーニングできる波があれば可能な限り波乗りをしてきました。

しかし、それは波情報のビジネスを立ち上げた36歳以降の31年間の話であって、それまでは多くの波伝説ユーザーの皆さまと同様にサラリーマンサーファーであったため、波乗りしたい強い気持ちとは裏腹に波乗りできるのは週に1~2回が限度でした。

それが波情報を生業とするようになって、毎日3時台に起きるハードワークにはなりましたが、西湘を中心に湘南のどこかで波乗りできるような環境になったことで、心の底からこの仕事に就けたことに感謝し、波乗りできる喜びを日々感じたものでした。

そんなハードワークの日々でも、感謝するほどの喜びが得られる仕事に邁進している時は、体力的なストレスはあっても精神的なストレスはほとんど無く、むしろ充実した日々を送る毎日が楽しくて仕方がないような感じでした。

それがもしも人に雇われて波乗りしづらい環境の仕事の日々であれば、5年間も休みなしに毎日3時台から働き、時には夜中まで働き続けたら、きっとストレスと疲労困憊で倒れるか、最悪は突然死していたとマジで思います。

そんなハードな休みの全くない仕事を続けながら毎日波乗りができる幸せな日々を送っていたときに、サラリーマン時代には気が付かなかった自然界や海の様子が少しずつ分かるようになってきました。

その一つが、日の出と日の入りの日々の変化です。

1月中旬以降においては、日の出時刻が毎日おおむね1分ずつ早まります。通勤時間が朝早い方や朝イチにワンちゃんの散歩をされている方はすでに気づいていることでしょう。

また、日の入り時刻はすでに12月中旬から毎日おおむね1分ずつ遅くなっていて、最近の湘南では午後5時を過ぎても海に入っていられるくらいの明るさになってきました。

ただし、日が暮れると一気に気温が下がってしまい、裸足でビーチや歩道を歩くときには冷たさから足の指が固まって筋肉が吊(つ)ってしまうくらいに冷えてとてもつらい思いをしますが…(涙)

毎日わずか1分のことなんですが、雨天や曇りの日が続いて雲が太陽をさえぎる日が続いたあとの晴れた日は、一気に日の出時刻が早まったり、また日の入り時刻も遅くなったりして、季節の移り変わりを強く感じたりもします。毎日同じ時間帯に同じルーティンで働かれている方には、きっと同感して頂けるかと思います。

また、潮回りについても波情報ビジネスに就くようになって年間の潮位変化を深く知るようになりました。元々横浜市役所の職員として「横浜海の公園」という潮干狩りや海水浴が無料で楽しめる都市公園の管理業務に従事していたので、人並みに潮回りのことについて理解していたつもりでしたが、潮見表で年間の潮位変化などを注意深く観察するととても興味深いことに気づきました。

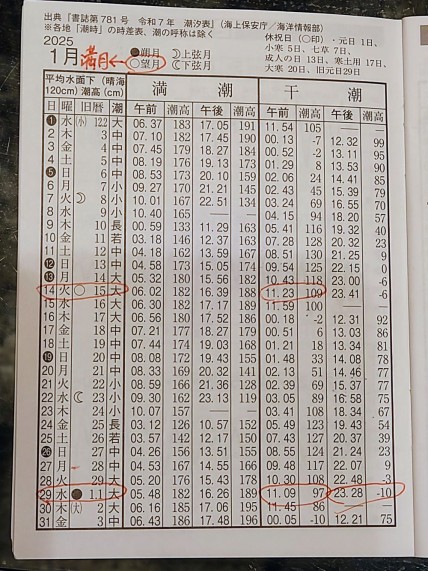

すべての大潮が大きく潮が引く訳ではなく、おおむね月に二度ある大潮回りにおいては、新月と満月とで潮の満ち引きが異なり、月夜が明るい満月の時は新月の闇夜の時よりもそれほどは潮は引きません。

例えば、2月で言えば、2月28日の新月(闇夜)の干潮の潮高は+58cmですが、満月の2月12日の午前11時15分の干潮は+88cmと30cmの差ではありますが高くなります。

また、12月6日の大潮の午前11時35分の干潮は+117cmとかなり潮が高くなりますが、同じ大潮でも4月28日の大潮の干潮は-7cmであり、その差は124cmもの高さの違いになります。

さらには、大潮よりも小潮の干潮の方が潮が低い場合さえあります。

例えば、1月29日の大潮の干潮は+97cmなのに対して、1月21日の小潮の干潮は+77cmと大潮の時よりも小潮の方が潮が低くなるのです。これはサーファーの中でも意外と知られていないことだと思います。

よって、波伝説のコメントでは潮回りだけでなく、なるべく潮位(±cm)も載せるようにしているのはこのためです。

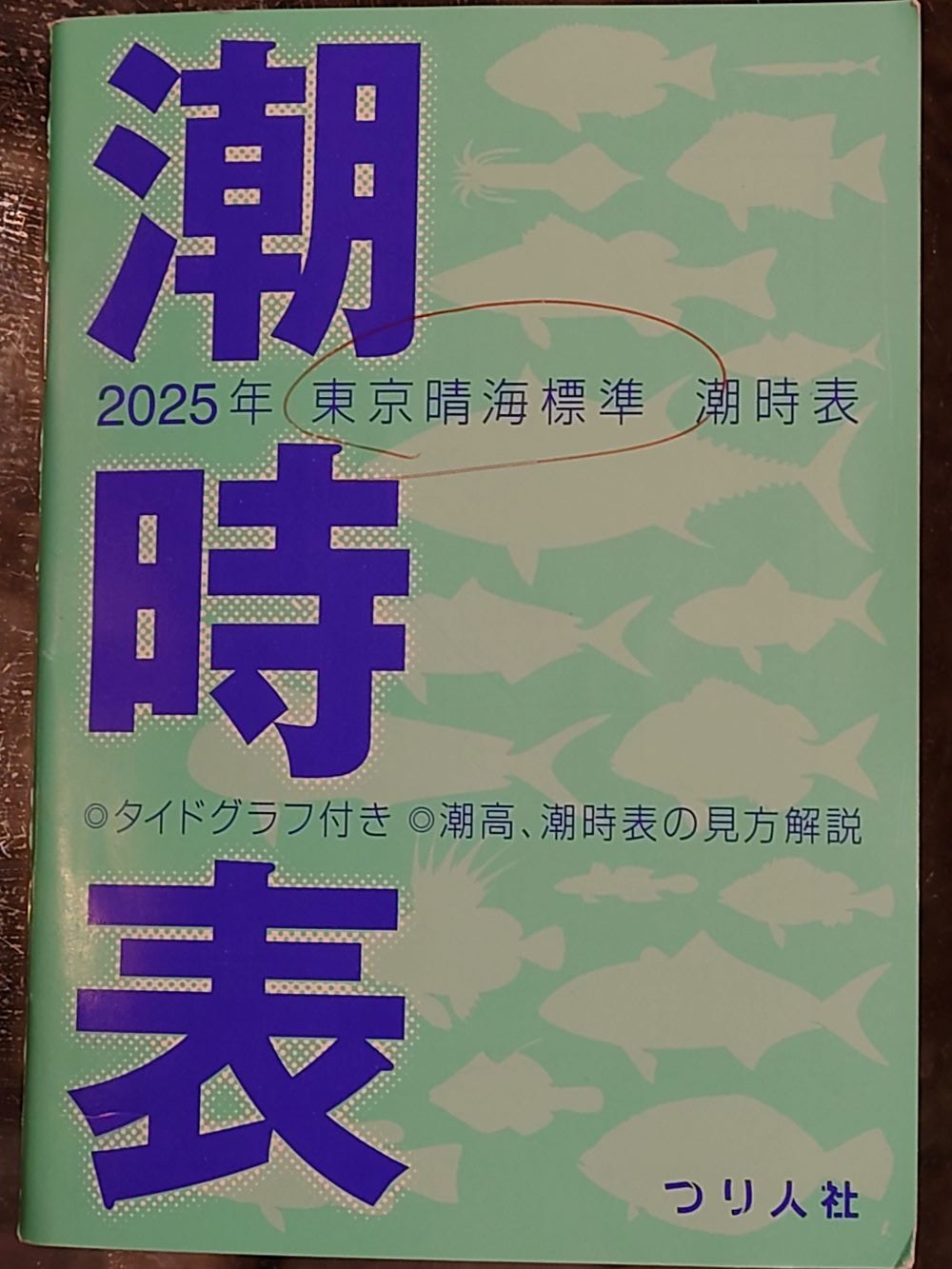

潮回りは波伝説内の潮見表でも確認できますが、潮位の年間変化を俯瞰して学ぶためには、この時期に釣道具屋さんで買い物をすれば大体サービスでもらえる「潮位表」を見つめて学ぶことがお勧めです。

ぜひノートに代表的な潮時と潮高を書き写しながら、年間の潮の変化を観察してみてください。きっと潮回りについて面白く深く学べるはずです。

先ほど触れた横浜海の公園の担当していた時の話なのでもう40年くらい前の古い話になりますが、真冬の夜中にマイナス20cmと大きく潮が引く干潮時にアサリを採取しているプロがいるとの情報を得て、プライベートで真夜中に確認しに行ったことがありました。

年間を通して一番潮位が低いのが真冬の夜潮になりますが、それまでの海の公園の砂浜では見たことがないくらいものすごく潮が引いているのに驚くと共に、かなり明るいヘッドライトを付けた2人のプロの方が腰位の深さまで水に浸かってアサリマキ(アサリを採るための道具)を使って大量のあさりを採っているのを目撃しました。

帰りに海の公園の入口を通ったら、横浜中華街にある某有名中華料理店の箱バン(軽自動車)が置かれていたので「なるほどねぇ~」と思った次第です。

その後、横浜海の公園区域には都市公園条例が施行されましたので、アサリマキを使ったアサリの採取やアサリの大量採取は法律で禁じられています。

新年も半月が過ぎて、日の出時刻は昨年末よりも30分以上も早くなり、また日の入り時刻も同様に遅くなってきています。

さらには日差しも日々少しずつ強まり、いよいよ待望の温かい春が近づいてきたのが感じられる瞬間があると思います。

これから雪山で過ごす自分が言うのもおこがましいのですが、サーファーにとっては真冬の今の時期のサーフィンが踏ん張りどころであり、春は南岸低気圧が3~4日ごとに沖を抜けて南寄りのうねりが届く機会が多くなり、さらには潮も大きく動いて割れやすくなって、そのうえで日照時間も長くなるので、真冬の波乗りの仕込み具合が春のスタートダッシュを円滑にするものと確信しています。

会員の皆さまにおかれましては、風邪やインフルエンザの予防に十分留意されて、真冬の波乗りをポジティブに頑張ってください。

私も北海道の日本海側で真冬のサーフィンレポートがお届けできるように、ビビりながらも前向きにパドルアウトしてくるつもりです。

それでは引き続き本年も、波伝説をどうぞよろしくお願いいたします。(了)