こんにちは、ナッカルビです。

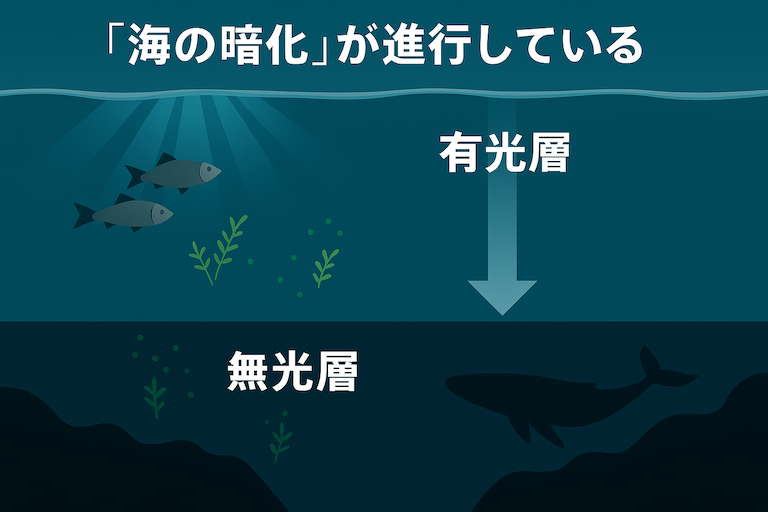

今日は、地球規模で進行する「海の暗化」現象についてお話しします。

普段は青く輝く海も、実は近年、私たちの知らないところで大きな変化が起きているのです。

BBC – ‘Ocean darkening’ a cause for concern – scientists

WIRED – 地球の海が確実に“暗く”なっている:研究結果

海が暗くなる?その驚きの実態

最新の研究では、過去20年で世界の海洋面積の約21%が「暗化」したことが明らかになりました。

これは、太陽光が届く深さ(光合成が可能な有光層)が浅くなっていることを意味します。

有光層は海洋生物の約90%が依存する重要な領域で、場所によっては50メートル以上も縮小した例があります。

さらに、全海域のうち2.6%では、有光層の深度が100メートル以上も減少しています。

この「海の暗化」は、海洋生態系だけでなく地球全体の環境にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。

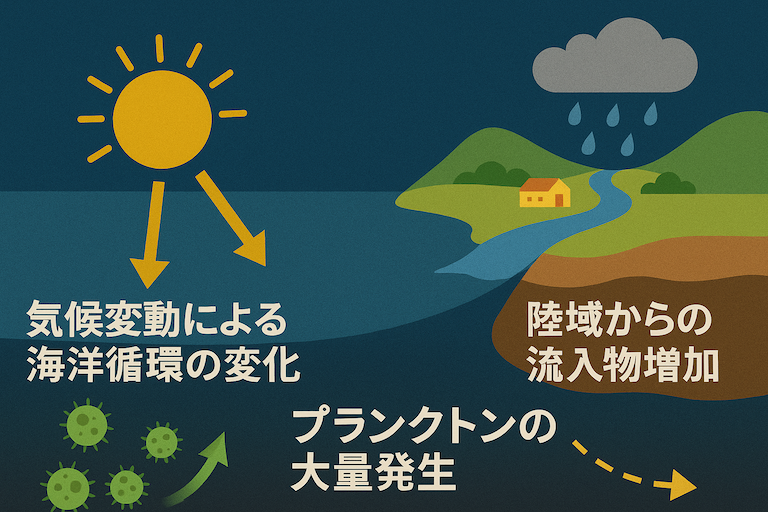

なぜ海は暗くなるのか?

海の暗化を引き起こす主な要因は次のとおりです。

- 気候変動による海洋循環の変化

温暖化によって海流や混合のパターンが変わり、深層から有機物や栄養塩が表層へと押し上げられやすくなります。 - 陸域からの流入物の増加

大雨や農業で使用される肥料、土砂、有機物が沿岸部に流れ込み、水の透明度を低下させます。 - プランクトンの大量発生

栄養塩が増えることでプランクトンが過剰に繁殖し、光の透過を妨げます。

これらが相互に影響し合いながら、有光層の縮小=海の暗化を加速させています。

暗化がもたらす影響

- 生息域の圧縮

有光層が浅くなると、光を必要とする生物の活動範囲が狭まり、生存競争や捕食リスクが高まります。 - 食物連鎖への波及

プランクトンの光合成量が減少すると、海の一次生産力が低下し、魚類や大型海洋生物への栄養供給が滞ります。 - 気候調節機能の低下

海洋は地球の炭素循環や熱の輸送に大きな役割を果たしています。

有光層の縮小は、これらの機能を弱める恐れがあります。

地域ごとの特徴

暗化が特に顕著なのは、北極圏や北大西洋、北太平洋など、気候変動の影響を強く受ける海域です。

また、沿岸部では河川からの流入物や人間活動の影響で有光層の減少が目立ち、バルト海や日本近海でも縮小傾向が報告されています。

一方で、全海域の約10%は逆に「明るく」なっている場所もあります。

これは地域ごとの海流パターンや降雨量、栄養塩供給量の違いに起因します。

未来への問いかけ

「海の暗化」は、なかなか気づきにくいけれど、海の生き物や私たちの暮らしにも影響を与えています。

青くきれいな海を守るために、まずは知ること、そしてできることから始めてみましょう。

ごみを減らしたり、海や川を汚さない工夫をしたり――小さなことでも未来の海を守る力になります。

これからも海をもっと好きになって、一緒に考えていけたらうれしいです。

では、次回もよろしくお願いします。