逗子の地元サーファーを中心としたボランティア団体「735スタイル」と、逗子消防署の協力により、2022年からスタートした海難救助訓練が、今年も7月20日(土)に、逗子海岸の東浜ビーチで実施されました!

海上で、事故や体調の悪化で救助が必要な人がいたとき、まずなにをしたらよいのか。ご家族やお子さまが海上で異変があったとき、どのように行動したらよいか。

この訓練では、海上での適切な対応や応急救護について、専門的な知見に基づいた実技、レクチャーが受けられます。

今年は、44名とたくさんの方にご参加いただき、その時の海況やそこに居合わせた人たちで何ができるか、何をすべきか、助ける側はもとより、助けられる側も体験し、通報や複数名で行うことの必要性を訓練を通し、体感していただきました。

当日の様子

海難救助訓練では、はじめ「ブリーフィング」で、地形や海況の注意点などを話します。

『海に入る心構え』

・事前にその場所の危険なところを周りの人やローカルサーファー、地元のマリンスポーツのスクールやショップなどで確認する。

・体調の悪い日には海に入らない(無理をしない)。

・家族等に海に行くことを伝え、海に入る時は挨拶をする等、自分の存在を認識してもらう。

・天候(風、雷等)、海況(潮位、流れ等)などの変化を把握(予測)する。

・リーシュコードやライフジャケット等の、自分や周りを守る装備を身に付ける。

これらをするだけでも、かなりの事故や遭難を回避できます。

『海に入る心構え』を少しでも意識し、実践する人が増えることを願います。

要救助者を確認したら

・助けを大声で呼ぶ。

・要救助者のポイントを把握する(確認する)。

・要救助者の状態を判断する。

まず、意識の有無を声掛け、体を揺する等により確認します。その時、意識があっても容体が悪化し、意識を消失する可能性がありますので、海から上がるよう勧めてください。

意識がない場合、呼吸管理が重要であり、口と鼻を水没させないために、自らのボードを活用します。

ここで重要となるのが、ボードと要救助者を自分より岸側に、自分は沖側に位置することです。波やうねりを意識し、ボードが要救助者や自分にあたらないようにしましょう。

周りの人に声をかけ、なるべく複数の人で対処する!

海難事故は、海が荒れていたり、風が強い日などに起きやすいため、自分の技量を考え、無理をしないことです。それにより、自らが命を落とすことにつながることを理解しましょう。

大切なのは、あなたが助けることではなく、最大限あらゆる手段を使って、要救助者の命を救うことです!

意識がない要救助者をボードで搬送する方法

陸上で救助方法のレクチャー後、海上で実際にボードを使用してレクチャーをします。

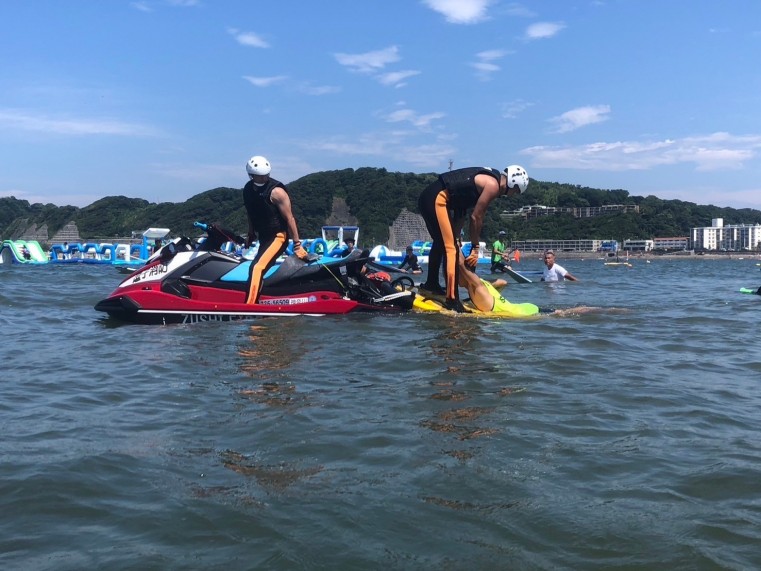

逗子消防署のご協力による、水上バイクを活用した救助訓練も行います。

要救助者の状態を確認し、意識がない(自分でボードに上がることが困難な)場合、スムーズに無理なく要救助者を陸まで搬送するために、以下の方法を教えています。

・ボードを回転させて乗せる(短い場合は1回転、ボードが長い場合は2回転)。

・ボードを立てて、自分とボードの間のスペースに水を呼び込み、要救助者を引き込んで乗せる。

・要救助者の身体を仰向けにし、要救助者の脇を自分の足で挟み込んでホールドし、水に浮かせながら搬送する。

どの方法でも、ボードに乗せる前後のタイミングを見計らい、要救助者のリーシュを外し、ボードから離す必要があります。ボードのサイズなどによっては、要救助者のボードを活用して搬送することも選択肢として考えてもよい(この場合は、自分のリーシュコードを適宜外します)ですが、どのボードでも搬送できるようになるには、熟練が必要となります。

まずは普段使っている自身のボードで、スムーズな搬送ができるよう訓練しましょう。

AEDを使った救命方法

海上でのレクチャー後、陸に上がり、AEDを使った救命方法をレクチャします。

訓練の最後に、参加者からの質問を受けて終了となります。

ウォーターアクティビティを安全に無事故で楽しむための総合情報サイトも是非チェックしてください。

海上保安庁からのウォーターアクティビティガイド

大切なのは、あなたが助けることではなく、最大限にあらゆる手段を使って、要救助者の命を救うことです。

一人でも多くの方にこの考えが広がり、海で悲しい事故がなくなることを心より願って止みません。

是非、海で一緒に考えていきましょう。 ~735スタイル~