ピックアップ・コンテンツ

Must We Burn The Single Blade?

「シングルブレードを燃やしてしまうかい?」

シングルフィンにおける自然な乗り心地にかんする議論

文:デイブ・パーメンター

サーフボードの歴史認識周辺が、最近にわかに騒がしい。その修正を唱える者や反対意見は、熱狂の度を増すばかり。たとえばベビーシモンズ、アライア、ホットカールズ、ハインドのスライディングアス。あらゆる種類のディスク(円盤型)、エッグ(卵型)、ブロッブ(粒型)、そして1950年代のキャデラックのようなロージング(菱型)のフィン付き等々。時代遅れとされてきたシングルフィンにも、ようやく復権の時(とき)が訪れたのかもしれない。

Taylor Camp

「テイラー・キャンプ」

1969年春、大自然に囲まれたカウアイ島北部のオーシャンフロントにツリーハウス村があらわれた。そこは、パーフェクトウェーブと”グッドバイブレーション”を求める若者たちの、またとない安らぎの場所になっていった。

文・写真:ジョン・ウェアハイム

リマフリ川の河口にあった古代のハワイアン村の石のテラスの上に、そびえるように建てられたテイラー・キャンプ。それがあの“水瓶座の時代”の到来を予告するものだったかどうかはともかく、‘60年代末から’70年代に世界各地からカウアイ島を訪れた若者たちの多くが、このツリーハウスのコミュニティですごしたときが“人生最良の日々”だったと語っている。親世代の価値観を拒否し、髪を伸ばし、マリファナ、ベジタリアンフード、それまでとは異なった服装とライフスタイルを取り入れたフラワーパワー世代のキャンパーたちは、自然に帰ろうという考え方にのっとり、毎日、魚釣りや土いじり、それぞれ新しいなにかを求めながら気ままな日々を送った。

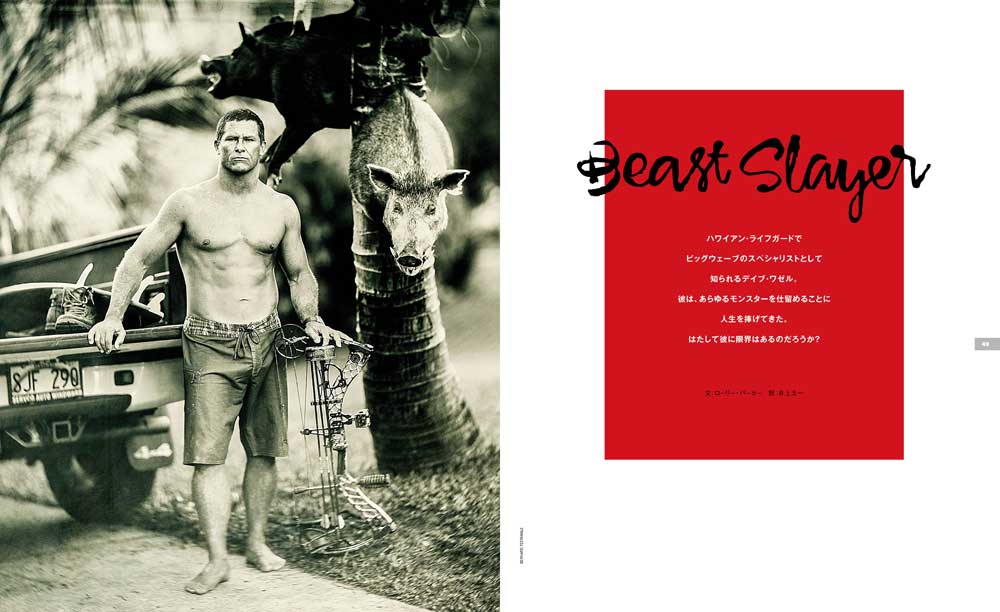

Beast Slayer

「モンスター・ハンター」

ハワイアン・ライフガードでビッグウェーブのスペシャリストとして知られるデイブ・ワゼル。彼は、あらゆるモンスターを仕留めることに人生を捧げてきた。はたして彼に限界はあるのだろうか?

文:ローリー・パーカー

1998年1月20日の夜明け前、デイブ・ワゼルは、有名ではあるが滅多にサーフされることのないという、オアフ島の“7マイルの奇跡”に位置する、あるポイントの前でパドルアウトの準備をしていた。うねりが岩棚にヒットすると、溜められたエネルギーが水深25mの海底から天空目がけて一気に爆発する。テイクオフのポジションは、沸騰(ふっとう)するお湯のような波紋の浮かぶ浅瀬のリーフの上。見た目はゴーイングオフしている波なのだが、そこでサーフする人はほとんどいない、そんなポイントだ。この日、ハワイ警防団は“コンディション・ブラック”を発令し、うねりが落ちつくまで海に近寄ることを禁じた。

Degawa, Naked

「出川三千男の素顔」

日本のサーフセレブにしてスタイルマスター、出川三千男の“素顔“に迫る

文:森下茂男

最近の出川三千男は忙しい。先日、彼に今回のインタビューの件で電話したところ、呼び出し音がおかしい。変だなと思いながらも、10回ほど鳴らしても出ないのでハングアップした。ふつうなら、出川三千男は私の着信履歴を見て折り返してくるのだが、今回は一日待ってもコールバックがない。もしかして携帯を水にでも落として電話番号を代えたのだろうか?とりあえずCメールしたら、すぐにCメールで返事があった。なんでもアメリカにいるという。そのすこし前にも映画『エンドレスサマー』製作50周年のイベントで、ワシントンDCにあるスミソニアン博物館に行っていたはずなのに、今度はアメリカ西海岸にいるらしい。アメリカの本誌編集長スコット・ヒューレットによると、彼はダナポイントの編集部には立ち寄ってはいないが、この辺りにいると言っていた。本人いわく、タック・カワハラに会っていたというが、それだけではないだろう。その次に電話をしたら、京都経由で名古屋にいたらしい。訊くと、多忙なのだと言う。そりゃ、そうだろう。

Gallery: Lawrence LaBianca

ローレンス・ラビアンカの進化の過程

文:アシュトン・ゴッガンズ

初夏の夜明け前。サンフランシスコ、アウターサンセットは陰鬱(いんうつ)で寒かった。風に乗ってやってきた朝霧につつまれた通りでは、ローレンス・ラビアンカが15フィート漕艇(そうてい)、全長4.5mのグロスター・ライト・ドリーのボート、ルチアを、トヨタのピックアップに積み込んでいた。クライミング、ローイング、パドリングをつづけてきた52歳のラビアンカの身体は細身で締まっている。荷台には中が空洞になったブルーと白のブイが積まれている。ラビアンカが長年自然とともに生きてきた経験の集大成ともいえる、ザ・シー・フロート・プロジェクトだ。それは子供のころ、メイン州での夏休みの最中に、ロブスター漁師の息子からルチアのようなボートを盗むことからはじまった。

Crosspolination

「波と雪との融合」

日本の北極圏近くにあるサーフ&スノー文化

文・写真:シェーン・ピー

サーフィンとほかのあらゆるボードスポーツとのあいだには、共通する遺伝子がある。スケートボード、スノーボード、ウェイクボード。どれも、サーフィンをルーツにもつ。滑る、という目には見えない力によって身体が運ばれていく。このエネルギーをフランス流にいうとLe Glisse。波、山、伴流(ばんりゅう)、コンクリート。舞台こそ変われども、この滑るという感覚はぼくらを惹(ひ)きつけてやまない。その魅力にどっぷりとハマったライダーたちが、世界でも選りすぐりの舞台で、突然変異をとげた。

Outside Dimention

「アウトサイド・ディメンション」

1969年12月。20世紀最高とされるリンコンの波に世界屈指のサーファーたちが立ち向かった。そのひとりが、ありがたいことにライターだった。

文:マイク・デービス

事の始まりは、気象学に精通したラリー・クラークの父親による“パーフェクト・ストームの発見”だった。12月1日、北方のアリューシャン近海で猛烈に発達中の低気圧を特定したクラークは、すぐに私を呼びつけた。数日後には中心気圧がなんと640hPaにまで発達したため、私たちはスウェルの到来を予測すべく、その進路を追いはじめた。前代未聞の巨大なストームがいったいどんな波を運んでくるのかは、だれにも想像がつかなかった。

Portfolio: D.J. Struntz (Revisited)

ポートフォリオ:D.J.ストランツ(再訪)

サーフィン界でもっとも有能なフォトグラファー

【お問い合わせ】

The Surfer’s Journal – Japanese Edition

ザ・サーファーズ・ジャーナル日本版

〒253-0054 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南 6-6-55

TEL: (0467) 81-3212 / FAX:(0467) 81-3213

US SITE:https://www.surfersjournal.com

Contact:editor@surfersjournal.jp