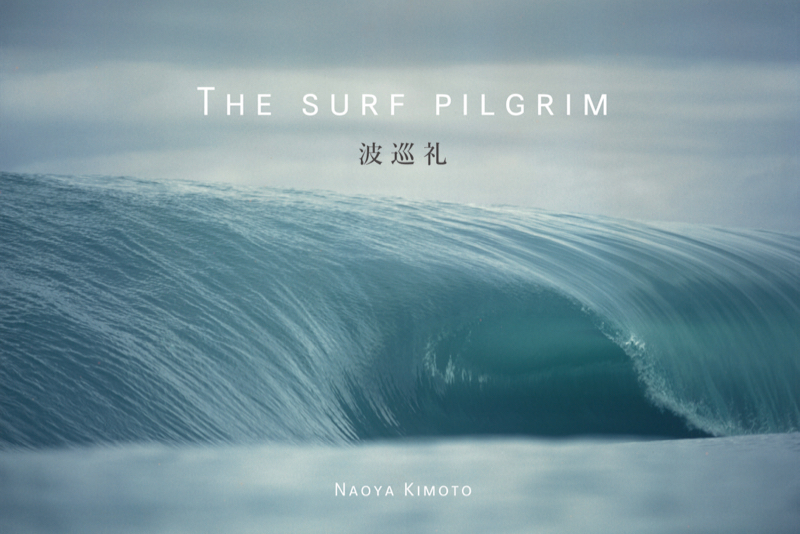

Kenshin Matsunaga @ Off The Wall 2025/2/7 16:51pm

本日のノース、ついにノース寄りの1〜2〜までサイズダウン、、、

ロッキーでも小さすぎの浅すぎなんで、ボーイズはエフカイ〜ププケアサンドバーへ。

天気もイマイチなんでオイラは久々のレイデイとし、

車の修理でハレイワへ、代車があったので出来上がるまでの足は確保。

なので今日のブログは、

丁度ひと月前の2月7日にマツナガケンシンがオフザでとらえた伝説の一本のお話お話〜〜

この日はCTレキサス・パイププロ・ファイナルデイの前日で、

コンテスト期間中の中で一番でかくてよかった日だった。

午前中は8〜10〜のパイプで試合が行われ、徐々にディクライン、、、

午前はライフガードタワー寄りからパイプを撮影し、

午後はサイズダウンと光の良いオフザ寄りに移動した。

すると荒れ狂った8〜10〜のオフザに二人のサーファーがラインアップしていた。

ほぼクローズなんで切れてる波があるのかと思っていたら、

レッドブルのヘルメット、リップカールのウェットスーツを着た一人のサーファーが、

ありえないダンパー気味のマックスオーバーオフザをテイクオフ〜プルインしていった。

誰もがメイクなんか出来っこないと思っていたが、

まさかの大スピッツと共にカムアウトしてきた!!

これには試合を見ていた誰もが驚き歓声が上がった。

そのサーファーは、父親(ベンスキナー)が世界的なトップロングボーダーである、

イングランド出身の若手ルーカススキナーだった。

コンテストはまだお隣のパイプ・バックドアで行われていたが、

この衝撃的な一発でオフザモードに入った。

すぐにケンシンとショウゴに連絡すると、そろそろ行こうと思っていましたとの返事。

やがてオフザに登場した二人は正面突破はきついと思い、

ケンシンはロックパイルから、ショウゴはログキャビンを回ってオフザへとパドルした。

おりもおり試合が終わりフリーサーファーが大挙としてパイプへパドルアウト、

そんな中スカイウォーカーことルーカスグッドフレイがいつものようにバックドアにプルイン。

なんとその後リーフに叩きつけられ背骨を折るという大アクシンデントにオフザは騒然となった。

丁度その頃の16時51分、荒れ狂ったオフザの中でも稀に切れたドセットが来襲。

沖から誰かがパドルインしていくのが見えた。

ズームレンズをワイドからテレでよっていくと、それはケンシンだった。

迷いのない波選び、想いの入ったここだというパーフェクトポジションからテイクオフ、

ジャンボサイズだったためバーティカルテイクオフにはならず、

比較的うねりで立てたように見えたが、そこからボトムまでは一直線のダウンザライン、

ケンシンの大きな体格、強靭な足腰を物に言わせた、波に吸い付くようなレールの入った、

オフザではあり合えない10ft級のボトムターン。

全く失速することがなく、むしろ余裕さえ感じられたチューブセット、

ドシっと構えた巨人・ケンシンをガッポリと包み込んだリップカール。

ルーカススキナーがとらえたダンパーチックな波とは異なり、

まさに絵に描いたようなビッグパーフェクション、いらっしゃいませのチューブライド、

綺麗に切れたエンドセクションでは溜まりに溜まったスピッツが爆音と共に吐き出され、

その後ろから魔人と化したケンシンがクールにカミンアウトしてきた。

これまたオフザでは大歓声、ケンシンはこの一本だけを乗って上がってきた。

恐らく日本人サーファーが今冬見せてくれた中でぶっちぎりのワンライドだったと言える。

Kenshin Matsunaga @ OTW

Kenshin Matsunaga @ OTW

あのオフザの一本

朝のログキャビンセッションから帰る途中オフザに波チェックしに行きました。

朝よりもサイズは落ち着いていましたがまだクローズ気味なオフザでした。

沖に2人サーファーがいて10分くらい見ていると、

1人のサーファーがとんでもないバレルをメイクするのを見ました。

あれは僕が生で見た中で一番やばかったオフザのチューブライドだったと思います。

僕もあそこの場所にいればよかったと過去への後悔と悔しさが込み上げてくる一方、

あの2名のサーファーの度胸あるパドルアウトは心にグッと来てやる気が湧いてきました。

一旦帰って、心の準備とボードのチョイスを考えました。

一本は7’0、一番調子良いボードですが折れ線が2本入っていていつ折れてもおかしくないボードで、

もう一本は6’10で折れ線は無いが

あの日のオフザのコンディションにしては少し小さめのボードです。

まだ残りのハワイ生活が長く7’0はパイプで使おうと思い、6’10で行こうと思っていたのですが、

出発直前で長めのボードの方が慣れているし、一本狙いで折れるか決めるか勝負に出ようと思い、

7’0でオフザに向かいました。

オフザに到着して波を見ているといつもゲットアウトしている場所が

クローズしていてゲットアウトできなさそうでした。

パイプでは試合が行われていてパイプからもゲットアウトできないので、

ログキャビンからゲットアウトしようと思い、ログキャビンへ砂浜を走り始めました。

その途中ロックパイルで、チョープーで出会ったNed Hart君と再会して話していると、

彼が「多分、今がゲットアウトのチャンスかも」と言って、海の中に飛び込んでいったので

僕も一緒にロックパイルの岩の右側からパドルアウトして行きました。

まさにベストタイミングで4回ほどドルフィンすると沖までパドルアウトすることができました。

オフザの沖に到着するとNathan Florenceさんが入っていたので、挨拶をして波の様子を窺いました。

風はオフショアで、波の様子は、今まで入った中で一番デカいマッシブオフザで、

狂気な波が割れていましたが、波の入ってくる形、割れ方、

天気、風がパーフェクトで神秘的だなと感じました。

僕の心境は、ワイプアウトして揉まれたら岩に叩きつけられるかもという恐怖心の反面、

ドセットのチューブの中はどんな空間なのかという探究心がありました。

波待ち中にも何本か良い波が来ていましたが、僕が狙っているサイズでは無かったので、

その波には行かずに、ひたすら一本来ることを信じて待っていました。

みんな波に乗っていき僕の順番が来て、

ラインアップにいた方々も次の波は君の番だよと僕にピークを譲ってくれて、

いつも通りのポジションに座りました。

それから20分ぐらい待っていると、沖に山のような波が来ているのが見えて、

この波はデカいなと思い自分のポジションを再確認して待っていました。

そしてその波が目の前に来た時、この波はオフザのセカンドが割れちゃうかもと思い、

沖にパドルしたのですがオフショアの影響で割れずにファーストピークに来て

波の形も山のようなド三角だったので、

これしかないと思い、ボードの向きを変えて全力でパドルしてその波にテイクオフしました。

テイクオフした瞬間、去年の1/23にオフザで乗って決めれなかった波と全く同じだなと感じました。

去年は、6’8でその波に乗りボトムターンからチューブに入ると、

上に巻き上げられ体勢を崩して抜けれませんでした。

今年もボトムターンからチューブに入ると、

チューブの中はものすごくデカくてリラックスしていたら、上に巻き上げられそうになりました。

しかし、去年した失敗をもう一度するわけにはいかないと思い、

今年は全体重を乗せて下にボードを押さえつけると、巻き上げられずに済みました。

このまま進むだけだとほっとしたのも束の間、

次の瞬間スピッツが出てきて前が見えなくなりました。

このチューブライディングは必ず決めるという固い意思を持って直感で進んでいると、

うっすらチューブの穴が閉じていくのが見えましたが、

スピッツが強くなり背中を押してくれて、少し体勢を崩しながらも決めることが出来ました。

チューブから出れた瞬間は決めれた嬉しさが込み上げてきました。

あの嬉しさは言葉には表せない嬉しさで、怖い経験をしてもビッグウェーブをやる理由の一つです。

去年の失敗、ボードのセレクトやゲットのタイミングなどが全てが繋がって

あの波をキャッチしてあの波を譲ってくださったオフザウォール、

ラインアップにいた方々に心から感謝します。

家族、友人、支えてくださる方々、スポンサーの方々がいて、今の自分がいます。

あの1本も僕だけではなく、色々な方々の想いが乗っている一本だと思います。

支えてくださる方々がいるから、サーフィンを続けられていて、

自分1人では到底続けることは出来ません。周りの方々にも本当に感謝です。

ビッグウェーブへの想い

なぜビッグウェーブをやっているのか?

このままビッグウェーブの道を進んだら、どんな未来が待っているのか?

という色々な不安が迫ってきて、

去年の夏〜秋頃、ビッグウェーブに対する想いが少し揺らいでいました。

そんな自分の目標に霧がかかっている状態を、吹き飛ばす出来事がありました。

それは、今年のDa Hui Backdoor Shoot OutのTeam Japan 最終ヒートです。

Team Japan の仲間たちが、パイプラインで波に潰されても果敢に攻める姿、

チューブを抜けてきた姿は、自分の事のように嬉しかったし、

陸からでも海の中で一緒にサーフィンしているかのような最高な時間でした。

サーフィンを見て、あれまで心を打たれたのは初めての経験でした。

僕もビッグウェーブという舞台で、人を感動させられる、

人の心を動かす本物のサーファーになって、

親やお世話になった方々へ恩返ししたいと強く思いました。

このビッグウェーブという道は、僕の人間性、心を成長させてくれる道だと思います。

たとえ何か得られるものがなくても、感謝の気持ち、挑戦する気持ち、

自分を信じてこの道を歩んでいきたいと思います。

手記:マツナガケンシン