波とは

- 津波や潮の満ち引きも波のうち

-

波はどこでできるのか、波はどうやってできるのか、波はどこから来るのか。まず、その前に「波」についての整理から。

波とは海面に生ずる大小さまざまな乱れのことですが、波にもいろいろな種類があります。地震によっておきる「津波」も波の一種です。さらに、太陽・月によっておきる「潮の満ち引き」(潮汐波)も波の一種です。ただし、一般的に「波」と呼ばれるのは風によっておきた波で、サーフィンをする波も風でおきた波となります。

津波でサーフィンをすることはできないので、津波警報・注意報が出ている時は海には近づかないようにしましょう。

- 波が起きる仕組み

-

サーフィンをする波は風でできた波ですが、風によって波が立つのは何となく分かるのではないでしょうか。綺麗な水面に向かって息を吹きかけると、さざ波が立ちますが、これが地球レベルでおきています。低気圧などによって海上で風が吹くと波が立ちます。これが風波です。ただし、ちょっと風が吹いた程度では波は大きくなりません。波が大きくなるには以下の三つの条件があります。

①風が強く吹くこと

②風が長い時間吹き続くこと

③風の吹き続ける距離が長いこと

- 風波が落ち着いたものがうねり

-

風が吹くと「風波」ができますが、この「風波」はサーフィンにはあまり適していません。「風波」は強風によってできており、大きさこそありますが、グチャグチャで形は悪くて荒れた状態です。

ではサーフィンに適した波とはいったい何かというと、「うねり」になります。「うねり」とは、強風によってできたまとまりのない「風波」が、風の弱い所に進むか、風が弱まることによってまとまったものです。風波がギザギザにとがってまとまりのないのに対し、うねりは綺麗に波打ってまさにうねっています。風波は次第に落ち着いてうねりへと変わり、うねりは長い距離を旅します。

ハワイの南側・サウスショアで割れている波は、南極付近の暴風によって発生した風波が落ち着いてうねりとなり、赤道を越えてやってきているのです。

- 波の高さと、波の長さ

-

サーフィンにおける波の大きさは、日本国内ではヒザ、胸、オーバーヘッドなどの体の部位で表されることが多いです。この波の大きさとは、ブレイクの大きさで、砕けている波の底からトップまでの大きさとなります。なお、例えば頭サイズの波とは、海外では3フィートのようにフィートなどで表されます。

ただし、沿岸で砕ける波と沖合の波とでは異なります。沖合のうねりは、波打ってはいるものの、サーフィンをする波のように砕けることはありません。波の凸凹が繰り返し過ぎていきます。この凸凹のトップの部分の距離が波長となります。風波はこの波長が短くて、しっかりとしたうねりになるほど波長は長くなります。

- 波の進み方

-

波向とは、読んで字のごとく「波」の「向」きです。よく東うねり・南うねりなどといいますが、東うねりとは東から西に向かって進むうねりで、南うねりとは南から北に向かって進むうねりとなります。東うねりとは東から来るうねり、南うねりとは南から来るうねりと理解しておけば良いと思います。例えば南向きの湘南などでは、当然ながら北うねりが反応することはありません。

ただし、注意しておく点があります。うねりとは実際に海水が動くものではなく、「エネルギー」のみが伝わります。このエネルギーは真っすぐのみ進むのではなく、扇形に広がっていく性質があります。ですので、南向きで房総・伊豆半島に挟まれた湘南でも真東からのうねりが徐々に横に広がって南東うねりとして入るようなことがあります。

- 波を起こすのは風のみ

-

波を起こすのは風と説明しました。では風を起こすものは何でしょうか。それは、「気圧差」です。まず、「気圧差」の前に「気圧」を説明します。

地球は空気に覆われています。普段の生活では感じることができませんが、この空気にも「重さ」はあります。我々が生活している地表から上空10km以上にまで空気の層があります。空気の重さは軽いものですが、10km(=10000m=1000000cm)以上の厚みのある空気には十分な重さがあります。この空気の重さが「気圧」です。

さて、この「気圧」ですが、一様に同じ強さではありません。さまざまな理由により、地表にかかる空気の重さが大きい所もあれば小さい所もあります。この空気の重さが大きい所が「高気圧」、小さい所が「低気圧」となります。

「高気圧」は上空からかかる空気の重さによる力が強く、「低気圧」では弱くなり、力の強い所から弱い所に向かって空気が流れていきます。この空気の流れが「風」というわけです。

- 面は綺麗、でも徐々にサイズダウン

-

よく、「オフショアだから波はいいよ!」とか、「オンショアでジャンク。良くない。」などと耳にすると思いますが、オフショア・オンショアとはいったい何でしょうか。

まずはオフショアの説明から。オフショアとは陸から海に向かって吹く風のことです。沖から岸に向かって進んできて崩れる波に対して、正面から吹く風です。オフショアになると、波の形は綺麗になり、面も良くなります。

基本的にはオフショアで整った波がサーフィンに適しているので、サーファーはオフショアが吹くことを望んでいます。ただし、オフショアにも良くないことがあります。強くオフショアが吹くと、波のエネルギーが抑えられてサイズダウンしてしまいます。また、波と同様にサーフボードも抑えられてしまい、テイクオフがしづらくなります。強すぎないオフショアがサーフィンにもっとも適した風といえます。

- サイズアップするけどジャンク

-

続いてオンショアの説明。オンショアとは、海から陸に向かって吹く風のことです。沖から岸に向かって進んできて崩れる波に対して後ろ側から吹く風です。

オンショアが吹くと、オフショアとは逆に波の形は悪くなってジャンクになってしまいます。サイズアップするという利点はあるものの、サーフィンには適さない波となり、基本的にはサーファーにとってはうれしくない風です。

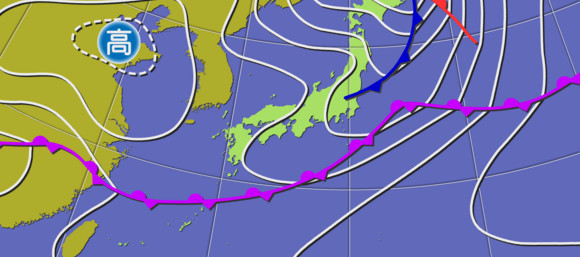

このように、風によって波のコンディションは大きく変わるので、風の変わるタイミングを知ることは良い波を当てるには重要になります。低気圧や高気圧の位置や動きを知ることで、オフショアになるかオンショアになるかが分かります。また、気温が上がるとオンショア、気温が下がるとオフショアが吹きやすいということも覚えておきましょう。気温の下がっている朝早くはオフショアで波が良くても、暖かい日中はオンショアでジャンクになることがあるので、一般的にサーファーは朝早くから海に向かうのです。

- 高気圧の吹き出しってなに?

-

先述しましたが、高気圧とは周囲よりも上空に乗っている空気が重い所となります。気圧を表す単位はhPaですが、「何hPa以上だと高気圧」ということではなく、相対的に周囲よりも気圧が高ければ高気圧だということを理解してください。さてこの高気圧ですが、先述のように周囲に向けて空気を吹き出しています。この空気の吹き出しが風で、風によって風波が発生し、次第に落ち着いてうねりとなります。

これが概況に頻繁に書かれている「高気圧の吹き出しによるうねり」です。なお、高気圧からは空気が吹き出していると書きましたが、この吹き出す空気は本来ならば四方八方に直線上に広がっていくのですが、地球の自転する力(コリオリの力といいます)によって右に曲げられてしまいます。実際には等圧線と約15度の角度で時計回りに風が吹き出しています。

- 強風の発生源

-

低気圧とは、高気圧とは逆に周囲よりも上空に乗っている空気が軽い所となります。こちらも高気圧と同様に「何hPa以下だから低気圧」ということではなく、相対的に周囲よりも気圧が低ければ低気圧となります。低気圧は高気圧から吹き出した空気を吹き込みます。この吹き込みの風によって風波が発生し、次第に落ち着いてうねりとなります。これが概況における「低気圧によるサイズアップ」といった表現になります。

なお、高気圧と同様に、吹き込む空気の流れは地球の自転する力(コリオリの力といいます)によって曲げられてしまいます。実際には等圧線と約15度の角度で反時計回りに風が吹き込んでいます。 なお、周囲よりも気圧が低くて、等圧線が閉じて円形になっているものが「低気圧」で、等圧線が閉じていないものが「気圧の谷」となります。

- 日本の波のハイライト

-

台風とは低気圧の一種です。太平洋西部や南シナ海に現れる熱帯性の低気圧のうち、最大風速が17.2m/s以上になったものを台風といいます。強いエネルギーを持っており、風が強く吹くことが多く、しっかりとしたうねりをもたらしてくれます。

強い台風では最大風速が33m/s以上、猛烈な台風では54m/s以上となり、はるか遠くからでもうねりをもたらします。昔からいわれる土用波とは、はるか遠くにある台風からのうねりのことです。一般的に台風がはるか南海上で発生して北上し、北緯20度線(台湾とフィリピンの中間付近の緯度)を越えてくると本土に台風からのうねりが届きます。

一気にサイズアップすることも多く、波のパワーが非常に強いので、基本的には中上級者以上向けとなります。初心者には危険になることもあるので、決して無理をして挑戦しないようにしましょう。

- 前線によってコンディションは大きく変化

-

天気予報などで「前線が接近して天気が崩れる」などの表現を耳にしたことがあると思いますが、前線とはいったい何なのでしょうか? 前線を一言でいうと「異なった空気塊の境目」となります。空気の塊はそれぞれ特徴をもっています。暑い空気の塊もあれば冷たい空気の塊もあります。湿った空気の塊もあれば乾燥した空気の塊もあります。それぞれの異なる性質をもった空気塊の境目が前線となるのです。寒冷前線とは、冷たい空気の塊が、暑い空気に向けて押し進んでいる最前線のことです。

一方、温暖前線とは、暖かい空気の塊が、冷たい空気に向けて押し進んでいる最前線になります。

また、暖かい空気の塊と冷たい空気の塊が拮抗(きっこう)しているのが停滞前線となります。

よく、「前線が抜けてオフショアに変わって良くなった!」という会話がサーファーの間でされますが、この前線とは寒冷前線のことです。寒冷前線が抜けるとは暖かい空気が後退して冷たい空気が入ることになりますが、一般的に冷たい空気は北から南下してきます。すなわち北~北西寄りの風が吹くことになります。南~東向きのポイントでは寒冷前線が抜けるということは、オフショアが吹くということになります。前線の動きや位置によって沿岸の風が変わりコンディションも変わります。

- 冬は日本海

-

冷たい空気の塊を寒気ともいいます。この寒気ですが、もっとも日本に影響を与えるのが冬となります。冬になると北半球では太陽光線の量が減り、大地は冷やされて空気も冷たくなります。日本から北西に位置するロシア・シベリアでは夏を過ぎると徐々に大地・空気共に冷やされます。

一般的に物質は冷えると密度(=単位あたりの重さ)が増します。空気も同様に冷えると密度が増して地表近くにたまります。この地表近くにたまった空気は、次第にシベリアから日本に向かって吹き出されます。このことを冬における「寒気の吹き出し」といいます。

冬の代表的な気圧配置に「西高東低の冬型の気圧配置」というものがあります。「西」のシベリアには冷たくて重い空気による「高」気圧があり、日本の「東」には「低」気圧という気圧配置です。この冬型の気圧配置になると、冷たい北西寄りの季節風(=寒気の吹き出し)が強まり、日本海側ではジャンクな風波が強まります。この風波はサイズがあるもののまとまりはなく、サーフィンには適しません。しかし、冬型の気圧配置が緩むと北西寄りの風も弱まり、北西寄りの風波は次第に落ち着いて綺麗なうねりとなります。冬場の日本海側ではこの冬型の気圧配置の緩み始めが一番の狙いとなります。

一方、太平洋側は、湘南・南伊豆・千葉南などのエリアでは寒気による西風による波が反応するものの、多くの所が季節風は強いオフショアとなってスモールコンディションになりがちです。

- 川並の流れ

-

うねりは上下運動のみで、海水は前後左右には位置を変えません。しかし、うねりが岸近くに来てブレークすると、崩れた海水が岸に向かって進んでいきます。この時、岸に向かって進んだ海水はどうなると思いますか?

岸に向かって進んだままだと、岸に海水がたまって沖合より海面が高くなってしまうはずですが、そのようなことはありません。岸に向かって進んだ波は、次第に横に進み、最終的には沖に向かって進んでいきます。波が割れているエリアで、海水はグルグルと回転しているのです。この流れのことをリップカレントといいます。

このリップカレントは、川並の速さになることもあります。リップカレントを利用することで簡単にゲットできるという利点もありますが、ビギナーの方にとってはアウトに流されてしまう危険の方が大きいです。特に消波ブロックが入っているような所ではリップカレントが強くなる傾向があります。パドル力のない初心者の方はリップカレントが強くなっているような時は海に入らないようにしましょう。

- ブレークはボトム次第

-

中上級者のサーファーの間では、「地形が良くない」「地形が決まっている」という会話があります。この地形とは何だと思いますか?

うねりは沖合の深い海から進んできます。このうねりとは上下に動くエネルギーの伝播であって、海水は上下にしか動きません。このうねりのエネルギーは、水深の浅い岸近くになると海底にぶつかってしまい海水が前へと崩れる動きに変わります。これがサーフィンにおける波のブレークとなります。

そして、この水深の浅くなった岸近くの海底をボトムといいます。せっかく沖からうねりが進んできても、ボトムの形状が良ければブレークも良くなりますが、ボトムの形状が悪ければブレークも悪くなります。

一般的に、沖に向かって突き出しているような三角形で凸状になっていると綺麗なブレークを見せます。このボトムの形状ですが、リーフといわれる岩でできている所は、ほとんど形を変えることがないので、ブレークは安定しています。逆にボトムが砂でできているビーチや河口では、頻繁に形状を変えるので、ブレークが良い時もあれば悪くなるときもあります。つい数日までは形の良いブレークがあったのに、突然悪くなってしまうということもあります。

なお、リーフのポイントは、ワイプアウトしてぶつかるとけがをすることもあるので、初心者の方はまずはビーチブレークで技量を磨くことをオススメします。