毒を持つ生物

体長10~15cmほどの小さなタコで、ヒョウ柄の模様が特徴で刺激を与えると青い斑模様が浮き出る。タコの口は種類に関わらずすべて固く鋭利ですが、ヒョウモンダコは唾液(だえき)の中に強力なテトトドトキシンというフグ毒と同じ成分の神経毒があり、かまれるとそれが直接傷口に注入されることで、全身状態に影響を及ぼし危険です。岩場の多い磯や珊瑚礁の海域に生息し、伊豆半島以南に多く見られます。

大きいもので殻の長さが10~15cmほど紫褐色の雲状班模様と編目模様が交互にあります。歯舌刺といわれる矢のような形状の毒針を出し、餌を捕る。刺されると歯舌刺から毒を注入します。

紀伊半島以南に見られ奄美~八重山諸島に多く見られます。

イソギンチャクも刺胞動物です。その中でもウンバチイソギンチャクは強烈な痛みと腫れに襲われることで知られています。環境によって岩や藻のように見えたり、色や形状が変わることでほとんどのケースが誤って手をついたり、足で踏んでしまった時などに刺されることが多いようです。

ウニ類は多くのトゲをもつ棘皮動物(きょくひどうぶつ)ですが、棘皮動物の中にもトゲに刺胞動物のように毒を持つ物があり、ラッパウニはそのひとつです。直径約10cmほどの円形の(やや平たい)形状の殻に短いラッパ状の構造が表面の全体を覆っています。このラッパ状の部分は叉刺(さし)と呼ばれ毒腺があります。房総半島以南の本州南岸~沖縄に見られます。

毒を持つ棘皮動物としては他にもイイジマフクロウニなどがあります。

大きいもので直径約60cmぐらい、腕の数は11~16本で緑灰色で全身に赤橙色の無数のトゲを持ち、そのトゲに毒性があり、刺されるとしびれを伴う強い痛みがあります。

熱帯・亜熱帯海域に生息し国内では本州中部以南に見られます。

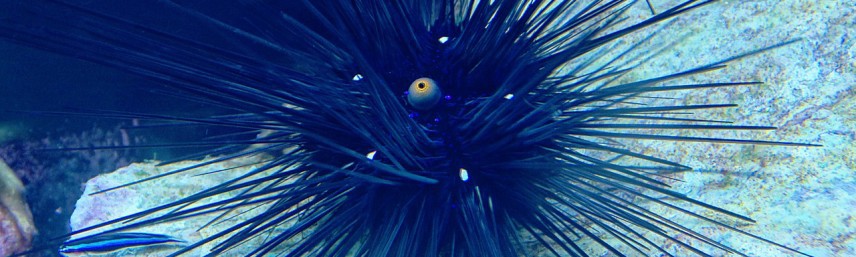

ウニの仲間ですが、5~10cmほどの殻から15~20cmほどの長いトゲを無数に持っています。このトゲは毒性があり刺さると鋭い痛みと腫れが生じます。国内では房総半島以南に多くみられます。

岩場等に付着しており一見すると海藻のようなのですが、ヒドロ虫綱の刺胞動物なのです。珊瑚礁周辺に生息しており、スクーバダイビングやスノーケリングなどで潜っている間に誤って触れてしまうことでの被害が多いようです。激しい痛みを生じたり、強烈なかゆみが生じたりすることがあります。

数百種類にも及ぶ多くのサンゴが刺胞動物の群体ですので、サンゴ類のほとんどが毒を持っていると考えられます。触れることでの刺胞毒による被害と、強固でとがっている形状による傷とがありますので、珊瑚礁の海では、ウェットスーツ、ブーツ、グローブなどを着用して肌の露出がないようにしてください。アナサンゴモドキなどはファイアーコーラルと呼ばれ強い痛みと腫れがでることで恐れられています。

ウミヘビはコブラ科に属する爬虫類のウミヘビと、魚類のウミヘビと大きく分けて二つの種類があります。

特に爬虫類のウミヘビは、コブラの仲間で毒性が強いことがわかっています。口が小さいためかまれる被害は少ないものの注意が必要です。