ヌルっとしてズキッ!トゲのある魚「アカエイ」

砂浜の波打ち際や浅瀬の水の中を裸足で歩いていて、ヌルっとした魚のようなものを踏んだ直後に、グサリと何かが刺さったような強烈な痛みを感じ、その後、患部の周囲が赤く腫れ痛み続けることがあります。

そんな時は、たいていの場合トゲのある魚「アカエイ」の仕業と考えられます!

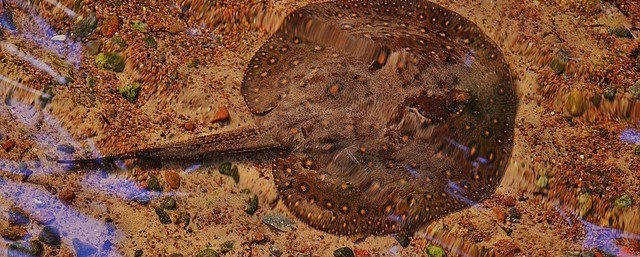

「アカエイ」の特徴について……

国内全域~東アジア周辺に生息しています。

体は平たく座布団のようなカタチをしていて、細長いしなやかなムチのような尾が特徴です。

全長1~2メートルくらいにまでなるものがあります。

砂底や泥底を好み、干潟や人工海浜、河口付近の汽水域(淡水と海水が入り交じるところ)などでも目撃されています。

大きな左右の胸びれが緩やかなカーブを描き、波打たせながら羽ばたくように泳ぎます。

背骨に沿って小さな突起状のトゲが並び尾に続いていて、そのうちの1~3本が長く毒腺をもちます。

背面は茶褐色~灰色で、腹面は全体的に白くひれや尾の辺縁部(ふちの部分)が黄色~オレンジ色で赤褐色の縁取りのように見えることも特徴です。

メスは体内で卵を孵化(ふか)させ春~夏にかけて浅瀬で、同じカタチをした10cmくらいの稚魚を産みます。

各地でエイと呼ばれるもののほとんどはこの「アカエイ」のことで、関西では「アカエ」沖縄地区では「アカマンタ」などの呼び名もあります。

「アカエイ」のトゲについて……

背骨に沿って尾まで並ぶ小さなトゲのうち、尾の付け根付近の1~2本が、数センチ~10センチメートルくらいで長く太く(少し短めなトゲがさらにもう1本あることもある)、この長いトゲに毒腺があります。

敵を威嚇したり攻撃をしようとして毒のトゲを刺すのではなく、砂地の水底を好み、目と噴水孔と尾だけを砂の上に出しじっと潜んでいる習性があるため、その上を気づかずに踏んでしまった際に、尾をムチのように跳ね上げた時に長いトゲで刺さされるというケースが多いのです。

症状

トゲにはノコギリ状のかえしがあり抜けにくいこともあります。

手当

トゲを持った魚の毒は種類による違いはあるもののタンパク質毒といわれ、直接キズの中の細胞を壊し炎症を起こします。

毒の成分は熱に弱いため、キズ口周囲のみ部分的に熱い湯を注いだり、痛みが落ち着くまで、耐えられる範囲の温度(40~43℃くらい)の湯をバケツなどに張り60~90分くらい患部を浸します(60℃以上の熱で毒の成分が分解されると言われていますが、温度が高すぎたり広範囲にかけると皮膚に熱傷を起こす危険があるので注意しましょう)。

出血をともなったり、キズが深い場合もあるので毒への対処の後に、キズ口を滅菌ガーゼで保護します。

あくまでも痛みが落ち着いてから(毒による痛みが無くなってから)ですが、患部周囲を伸縮包帯で圧迫し、その上から氷水を入れた氷嚢などで冷やします。

予防

次のことに注意して未然に防ぎましょう。

波打ち際や浅瀬などでエイのような魚を見かけたら近寄らない。

水辺は(可能であれば)裸足で歩かないで、長靴やマリンブーツなどを着用する。

浅瀬での移動は、足下に気をつけながらゆっくり進む。

注意する点

アカエイのトゲはゴム製の長靴やマリンブーツも貫通するほど鋭利で固い。

弱って波打ち際に打ち上がったアカエイは、たとえ死んでいてもトゲには注意をしましょう。

トゲを取り除く際には、素手では触らず、ペンチやピンセットなどを用います。

手当の際に、熱傷にならぬように湯の温度と湯をかける範囲、時間などに気をつけましょう。

トゲが深く刺さることもあり、感染に注意をしてください。