救命処置~心肺蘇生法(しんぱいそせいほう)~

突然目の前で人が倒れたり、倒れている人がいたりしたら、どうしたらよいでしょう?

たとえば心臓病や脳卒中(のうそっちゅう※)によるもの、スポーツ活動中の事故、交通事故、のどに何かつまらせた時、溺(おぼ)れなどによる不慮(ふりょ)の事故など、人が倒れることの原因と成り得ることはたくさんあります。

これらの事態が起こったら、その場で素早い対応ができないと、生命を失うことや、その後の社会復帰に大きな影響を及ぼします。

「救命処置」とは…

生命の危機的状況(心臓の正常な動きが停止したり(心停止-しんていし)、呼吸ができない状態になった場合(窒息-ちっそく)など)に陥(おちい)った人を救うこと、そして社会復帰に導(みちび)くための処置のことを「救命処置」といいます。

一般の人によって救急車が到着するまで、その場で最初に行なう手当を「一次救命処置」といい、主に「胸骨圧迫(きょうこつあっぱく)」と「人工呼吸」による心肺蘇生(CPR)と「AED(自動体外式除細動器-じどうたいがいしきじょさいどうき)」が含まれます。

ベーシック・ライフサポート(Basic Life Support ; BLS)と言われます。

医師や救急救命士などが薬や医療機器を用いて行なわれるものを「二次救命処置」といいます。

「心肺蘇生法」とは…

心停止や呼吸停止などやその疑いのある傷病者に対して行なう、胸骨圧迫と人工呼吸による心肺蘇生のための知識と技術のことでCPRともいわれています

「一次救命処置」の重要性

ある研究では、呼吸が停止してから約10分で50%の死亡率

さらに心停止から約3分で50%の死亡率とされています。

時間の経過とともに死亡率は高くなっていきます。

119番通報から救急車の到着までに、平均約7~8分かかっていることを考えても、救急車の到着を待っているだけではなく、倒れている人のそばにいる人が、一秒でも早く手当を行なうことが、その人の生命を救うことにつながるのです。

どんなに設備の整った医療機関で、どんなに優秀な医師や救命救急士による二次救命処置が行なわれたとしても、一次救命処置が速やかにおこなわれないとその間に正常な血液循環が行なわれないために、脳をはじめ身体へのダメージが起こり、その後の社会復帰率に影響を及ぼしてしまうのです。

<< 方法 >>

まず周囲の安全を確認する

1.肩をたたきながら大声で呼びかけ、何も応答や仕草がなければ「反応ナシ」とする。

反応がなければ、大声で叫び応援を呼ぶ。

周囲の人に119番通報と(近くにあれば) AEDを持ってきてもらう。

2.呼吸をみる(正常な呼吸をしているか? 異常な呼吸※ではないか?)

((普段通りの呼吸がある場合))

気道確保~回復体位(傷病者を横向きにして呼吸が楽にできる体勢)で救急車の到着を待つ

3.((呼吸ナシの場合))

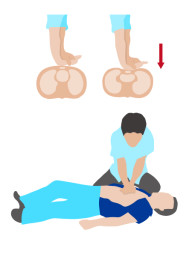

4.CPR(胸骨圧迫と人工呼吸)

胸骨圧迫から開始する

強く、速く、絶え間なく 30回行なう

胸の真ん中を成人は5cm、小児は胸の厚さの約1/3しずむほど圧迫する

人工呼吸 2回

うまくできないか、ためらわれる場合は胸骨圧迫のみを行なう

5.AED装着

※AEDは到着次第すぐに電源を入れ、音声指示どおりに装着する

6.AEDによる心電図解析

((電気ショックが必要な場合))

7.ショックボタンを押す

((電気ショックが必要ない場合))

8.胸骨圧迫からCPRを再開

<< 注意する点 >>

◯反応がみられない、さらに呼吸をしていない場合はただちにCPRを開始する

◯倒れている人の呼吸が戻るまでCPRを続ける

◯救急隊に引き継ぐまで行なう

AED※の取り扱い方法

1.AEDのケースをあける

2.AEDの電源(スイッチ)をいれる

3.AEDの音声に従う

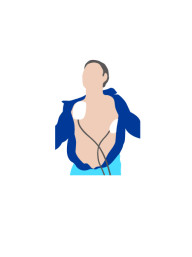

◯2枚のパッド(電極)を貼付ける

心臓を挟み込むような位置に指示(パッドに描いてあるイラスト)どおりに貼る

◯ショックが必要な場合は、指示によりショックボタンを押す

ショックボタンを押す際には、傷病者から離れます

<<注意>>

◯AEDの種類により若干ボタンの位置や取り扱い方法、音声指示は違うものの、

初めて操作する人の誰もが解りやすい仕様になっています

◯傷病者の状態によっては、AEDの適用にならないケースもあります

その際にはCPRを再開します

◯一度装着したAEDのパッドをはずしたり電源を切ってはいけません

いろいろなAED AED(Automated External Defibrillator : 自動体外式除細動器

異常な呼吸とは…

しゃくりあげるような不規則な呼吸など

(心停止直後にときおり認められる呼吸)

は、「呼吸ナシ」と同じ扱いとなります

人工呼吸の方法

1.気道確保

あご先を挙上(きょじょう)し、もう片方の手のひらをおでこにのせ頭部を後屈(こうくつ – うしろにかたむける)する

2.自分の口を大きくひらき、傷病者の口全体をしっかり覆(おお)いながら、呼気を吹き込む。

このときに、 おでこにのせた手をそのままにしながら、親指と人差し指で傷病者の鼻をつまみ呼気がもれないようにする。傷病者の胸が上がるのを確認できる程度でよい。吹き込んだ後は、つまんだ鼻は一度離す。

3. 同じ動作を繰り返す

(合計2回吹き込む) 心肺蘇生法の実技については、講習会等での実技体験をお勧めします。もしもの時にあわてず確実な処置ができるように、救命のための知識と技術を身につけておきたいものです。